-

27 März Off

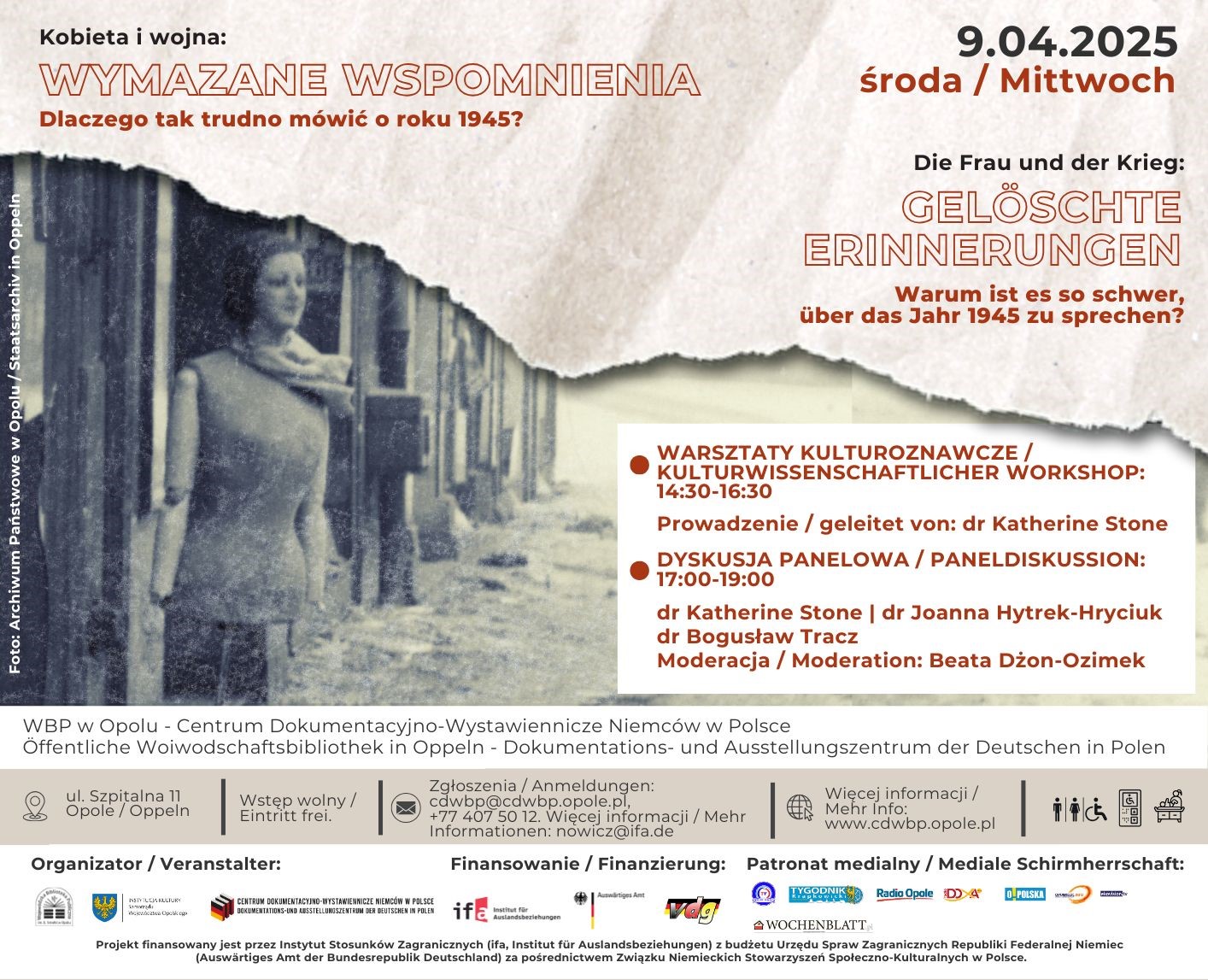

Soldaten der Sowjetarmee, die 1945 unter anderem in Ober- und Niederschlesien und Ostpreußen einmarschierten, verübten brutale Taten an der Zivilbevölkerung. Die Befehlshaber sahen oft weg oder duldeten diese Verbrechen. Opfer der Massenvergewaltigungen und -morde waren oft Frauen jeden Alters, Standes oder Nationalität: Schwangere, Nonnen, alte Frauen und sogar Kinder. Die Folgen für die Überlebenden waren dramatisch: psychische Traumata, sexuell übertragbare Krankheiten, schwere körperliche Verletzungen oder ungewollte Schwangerschaften.

Obwohl diese Ereignisse das gesamte spätere Leben der Opfer und ihrer Familien prägten, waren viele von ihnen aus Angst vor Stigmatisierung und Ablehnung nicht bereit oder in der Lage, über diese Erfahrungen zu sprechen. Gleichzeitig gab es in der offiziellen Geschichtsschreibung lange Zeit keinen Platz für individuelle Erinnerungen, und Gewalt gegen Frauen erschien nur als Teil der Kriegsführung – als eine Form der Demütigung des Feindes und der Vergeltung. Warum ist es so schwer, über diese Erfahrungen zu sprechen? Wie können sie in den öffentlichen und akademischen Diskurs integriert werden, wo sie bisher an den Rand gedrängt worden sind?

Die oben genannten Themen werden in einem Workshop und einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, den 9. April 2025 behandelt:

14.30-16.30 Uhr – Kulturwissenschaftlicher Workshop auf der Grundlage autobiografischer Darstellungen der Ereignisse von 1945

Geleitet von Dr. Katherine Stone

In diesem Workshop werden die Teilnehmer Auszüge aus Texten untersuchen, die die Gewalt von Soldaten der Sowjetarmee gegen Frauen im Jahr 1945 dokumentieren. Diskutiert werden die Umstände, unter denen die Berichte geschrieben wurden, die Reaktionen auf die Veröffentlichung und die Art und Weise, wie sie Gewalt gegen Frauen darstellen. Die Teilnehmer lernen die Unterschiede in der polnischen und deutschen Erinnerungskultur kennen. Der Workshop findet in deutscher Sprache mit Übersetzung ins Polnische statt. Die Texte werden interessierten Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

17.00-19.00 – Podiumsdiskussion: Gelöschte Erinnerungen. Warum ist es so schwer, über das Jahr 1945 zu sprechen?

Referenten:

Dr. Katherine Stone – Literaturwissenschaftlerin, die an der Universität Warwick über die Rolle der Frauen im Dritten Reich und die Erinnerung an Kriegsvergewaltigungen in der zeitgenössischen deutschen Literatur arbeitet;

Dr. Joanna Hytrek-Hryciuk – Historikerin, Publizistin, Autorin des Buches „Die Russen kommen!“. Die deutsche Bevölkerung und die Soldaten der sowjetischen (Roten) Armee in Niederschlesien 1945-1948;

Dr. Bogusław Tracz – Historiker, Mitarbeiter des Historischen Forschungsbüros des Instituts des Nationalen Gedenkens (IPN) in Kattowitz, Autor zahlreicher Bücher und Publikationen u.a. zur Geschichte Oberschlesiens.

Moderation:

Beata Dżon-Ozimek – Publizistin, Journalistin, Autorin von Dokumentationen und Fernsehbeiträgen. Sie arbeitet mit den Wochenmagazinen Przegląd und Angora zusammen; ihre Texte sind u. a. in der Zeitung Gazeta Wyborcza erschienen.

Die Veranstaltung setzt die 2025 im Dokumentations- und Ausstellungszentrums der Deutschen in Polen realisierte Reihe „Die Frau und der Krieg“ fort, die das oft übersehene und verschwiegene Schicksal von Frauen in bewaffneten Konflikten näher bringen soll.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme am Workshop und/ oder Diskussion bis zum 7. April 2025 an die Adresse cdwbp@cdwbp.opole.pl oder telefonisch unter +48 77 407 50 12. Weitere Informationen finden Sie unter: nowicz@ifa.de Die Veranstaltungen werden zweisprachig mit Übersetzung ins Polnische und Deutsche durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos. Sie sind herzlich eingeladen!

Das Projekt findet in Kooperation mit dem Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen (VDG) statt und wird vom ifa – Institut für Auslandsbeziehungen e.V. aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert.

Polski

Polski English

English